PROJET PerSyst

Pérennité des systèmes de cultures en maraîchage diversifié biologique

Années : 2019 – 2024

Thématiques : Fertilité et entretien du sol

Productions : Maraîchage

Mots clés : fertilité, pénibilité du travail, non labour, apports verts

Mars 2025,

Par Andrea Adamko, Grab, Clémentine Fayol, Frab Bretagne, et Laetitia Fourrié, Grab.

L’ESSENTIEL A RETENIR

En maraîchage bio diversifié, les interventions au niveau du sol sont fréquentes pour gérer les adventices et ravageurs. Ces tâches répétitives, induisant une charge mentale non négligeable, confèrent à ces systèmes un niveau de pénibilité élevé pour les maraichers. Aussi, ces derniers sont en recherche d’alternatives pour produire de légumes bio en plein champ limitant le travail du sol et misant sur la fertilité des sols.

Le projet PerSyst, porté par la FRAB Bretagne, vise à améliorer la pérennité des systèmes maraîchers bio en concevant et testant des systèmes de cultures dans le but d’améliorer la fertilité du sol, de maîtriser la charge et la pénibilité du travail et de tendre vers l’autonomie en intrants.

Explorer des systèmes alternatifs avec les maraîchers

A partir d’une traque aux innovations, la Frab Bretagne et son réseau et le Grab ont collaboré entre 2019 et 2024 pour explorer de nouveaux systèmes de cultures de légumes de plein champ, via un réseau d’essai à la ferme (suivi de 10 fermes dans l’Ouest) et une expérimentation système sur la plateforme d’expérimentation Awen Bio (29). Sur cette dernière, deux systèmes innovants et un système représentatif des pratiques du secteur ont été mis en place, sur la base d’une rotation commune CAROTTE > CHOU > POMME DE TERRE > COURGE > OIGNON. Ces innovations reposent principalement sur :

- Une limitation des interventions de travail du sol en profondeur et l’utilisation d’outils animés

- Des apports organiques importants : amendements organiques, couverts végétaux, matière azotée végétale fraiche, paillages,…

Les performances agronomiques (rendement et maitrise des bioagresseurs) mais aussi sociales (charges de travail, pénibilité) ont été analysées annuellement entre techniciens et producteurs et, le cas échéant, les choix de conduite affinés.

Les principaux résultats

Andrea Admako (Grab), responsable d’Awen Bio

Nous avons réussi à satisfaire le premier but du projet Persyst, c’est-à-dire améliorer la fertilité du sol mesurée avec différentes méthodes (labos, terrain, physique, chimique, microbiologique, …). Les analyses Herody ont montré un début d’accumulation de matière organique très stable sur le système en non travail, qui inclut des apports carbonés massifs : des expérimentations complémentaires doivent être menées afin d’appréhender l’impact à long terme de ces pratiques.

Cette amélioration de la fertilité ne se traduit pas toujours par une augmentation du rendement. Les résultats obtenus sur Awen Bio et l’analyse des itinéraires techniques sur chacune des modalités, permettent de comprendre les échecs sur certaines cultures et les réussites sur les autres, et d’identifier les pistes d’optimisation de l’implantation des cultures (sols froids et manque d’eau).

Clémentine Fayol (FRAB Bretagne), chef du projet PERSYST

Les pratiques de fertilisation par apport de matière fraiche végétale sont prometteuses. Mais elles ont des conséquences sur l’organisation du travail à bien réfléchir.

Le non travail strict du sol n’est rendu possible que s’il présente une bonne structure et une bonne activité biologique. Si ces conditions ne sont pas réunies, il vaut mieux y aller progressivement en s’autorisant des interventions au besoin.

Sur les fermes comme en station, il n’y a pas de lien entre système et pression bioagresseurs qui dépendent avant tout de la saison climatique. En revanche, les systèmes intensifs en paillage réclament bien entendu une vigilance accrue sur les limaces.

En savoir plus :

- voir sur le site de la FRAB Bretagne

- voir sur Ecophyto PIC

En savoir plus :

- voir sur le site de la FRAB Bretagne

- voir sur Ecophyto PIC

Le dispositif expérimental PERSYST en détail

Après une traque aux innovations sur la pérennisation des systèmes, deux approches complémentaires impliquant des maraichers ont été déployées dans le projet pendant 4 années (2020-2023).

D’une part, un réseau d’essai a été construit dans l’Ouest de la France sur dix fermes (Bretagne, Loire-Atlantique et Vendée). L’objectif pour les maraîchers participants est d’introduire une combinaison de leviers innovants dans le but de répondre aux trois objectifs du projet et à des objectifs qui leur sont propres (réduire le temps de travail, éviter les pics d’activité, augmenter la matière organique du sol…). L’impact de ces leviers sur la fertilité du sol, les aspects socio-économiques et la santé des plantes ont été évalués.

D’autre part, une expérimentation a été réalisée sur la plateforme d’expérimentation Awen Bio, à Morlaix (29). Ici, deux systèmes de culture innovants et un système témoin ont été co-construits par l’équipe du projet, incluant les maraîchers impliqués. Ces systèmes sont basés sur une rotation de légumes plein champ sur cinq ans :

CAROTTE > CHOU > POMME DE TERRE > COURGE > OIGNON.

Tous les termes de la rotation son présents chaque année, ce qui permet des 4 répétions temporelles pour chacune des cultures.

Ces deux systèmes innovants ont été mis en place sur la plateforme Awen Bio, ainsi qu’un système témoin :

- Système de culture expérimental 1 (SdC1) : caractérisé par un travail du sol réduit (pas de labour, ni d’outils animés) et un objectif d’autonomie en fertilisation par la maximisation des engrais verts et par l’apport d’herbe en amendement. L’IFT (Indicateur de Fréquence de Traitements) est le plus limité possible.

- Système de culture expérimental 2 (SdC2) : caractérisé par zéro travail du sol. Un apport massif de matières organiques carbonées est réalisé en année 1, permettant d’activer la fertilité du sol. L’objectif visé est une auto fertilisation maximale. Bien qu’en non travail strict du sol, il doit permettre la maîtrise des adventices. L’IFT est le plus limité possible.

- Système de culture de référence (SdCRef) : représentatif des pratiques des fermes légumières en circuit long de la régiondu secteur. Caractérisé par des labours systématiques à 25-30 cm et utilisation d’outils à dents et outils rotatifs, et des apports de matière organique (20 t/ha de fumier de bovin avant implantation).

- le système « non travail du sol » a pour finalité de favoriser l’activité biologique du sol par des apports carbonés massifs.

Un comité de pilotage a analysé chaque année les résultats de ces trois systèmes et, le cas échéant, proposé des améliorations dans la conduite des cultures.

Tous les systèmes comportent des couverts végétaux, mais les deux systèmes innovants proposent d’intensifier cette pratique, avec le semis de mélanges complexes, des plantations dans couverts ou des semis de couverts dans les cultures en place par exemple.

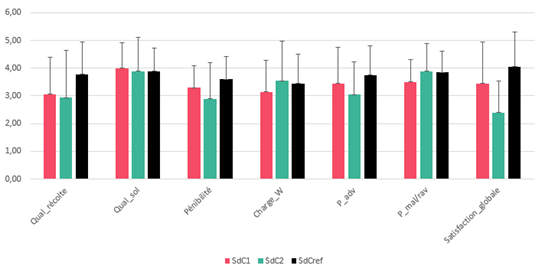

Comme pour les essais sur ferme, des mesures ont été faites sur la fertilité du sol, les rendements, les données socio-économiques (temps de travail, satisfaction du « pilote » du système) et la gestion des bioagresseurs (pression, consommation de produits phytopharmaceutiques et de biocontrôle).

4 ans de suivi sur la plateforme expérimentale Awen Bio

Les itinéraires élaborés en collaboration avec les producteurs engagés dans le projet Persyst et mis en oeuvre sur la plateforme d’expérimentation AwenBio ont démontré des intérêts divers et variés, avec des points de vigilance dans leur application. Ces systèmes innovants intègrent des techniques avec plus de risques que ce qu’un producteur ou une productrice peut se permettre sur sur une ferme maraîchère.

En plus d’une conduite classique, deux modes de gestion du sol innovants, ont été étudiés :

- un travail du sol réduit (sans labour ni outils rotatif), couplé à des apports d’herbe fraiche (en substitution aux engrais de ferme)

- une gestion du sol sans travail du sol, avec des apports massifs de compost en tête de rotation pour stimuler la fertilité biologique du

Au bout de 4 ans, la fertilité des sols augmente dans les 3 systèmes, et de façon plus marquée sur le système « Zéro travail du sol », sur la quasi totalité des indicateurs. On observe néanmoins des signes de tassements en profondeur à terme sur les deux systèmes alternatifs.

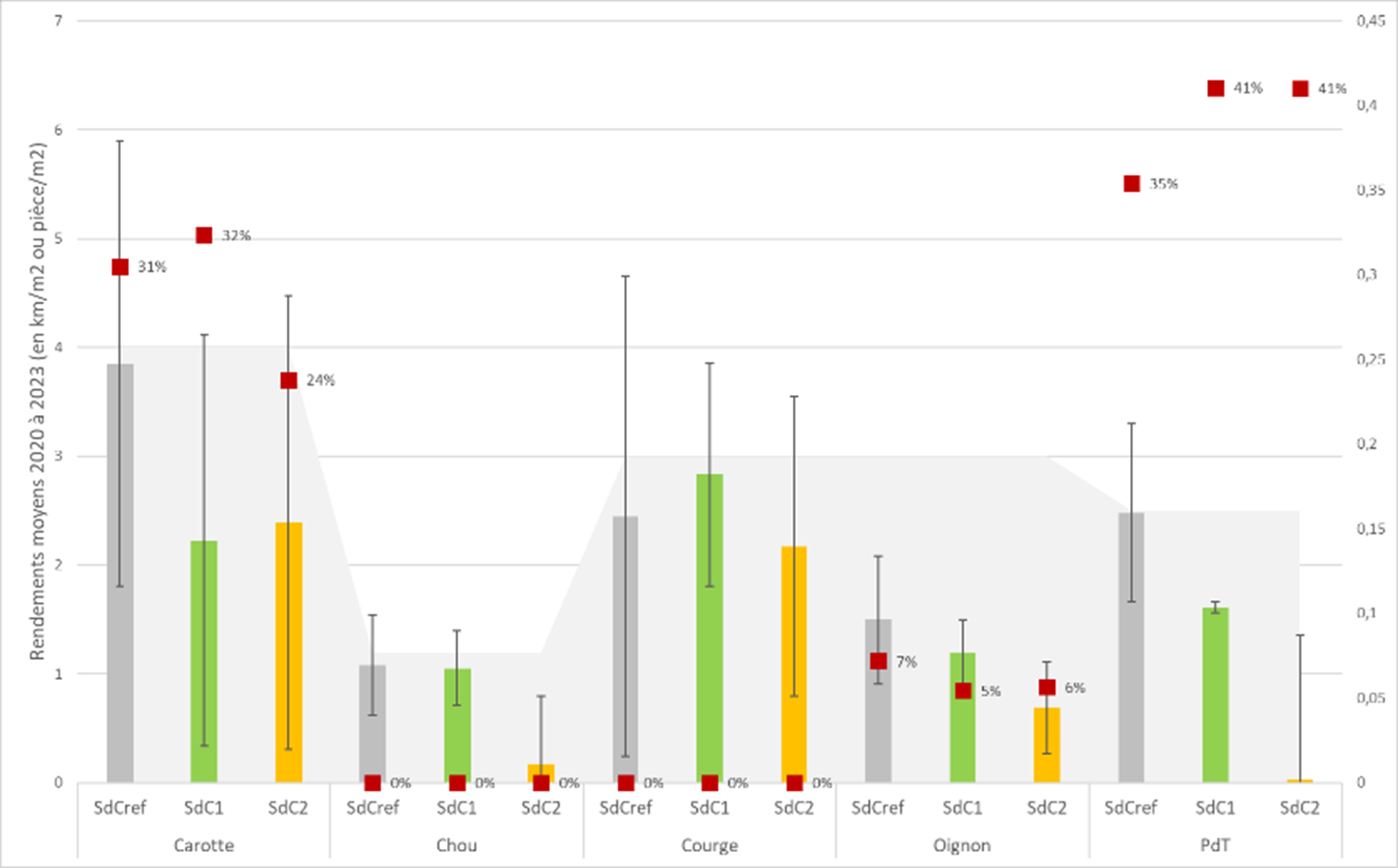

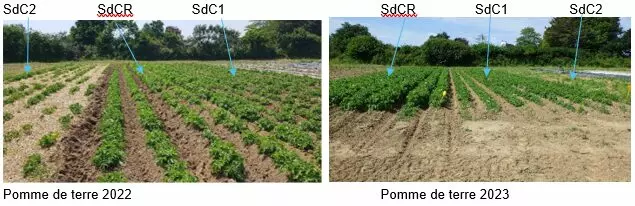

Les rendements des cultures sont inférieurs à ceux obtenus dans le système de référence, et particulièrement dans le système sans travail du sol. Ces écarts de rendement observés s’expliquent par un manque de maîtrise dans la conduite des cultures dans ces nouveaux systèmes expérimentés (ceci devrait s’estomper avec le recul) d’une part, et d’autres facteurs comme le climat, les bioagresseurs, etc. Pour la pomme de terre ou l’oignon, des pistes d’optimisation de l’itinéraire technique sont identifiées car des écarts considérables de températures du sol ont été constatés entre les modalités.

Au niveau du temps de travail total, il n’y a pas de différence significative entre les systèmes, c’est la répartition entre les tâches qui change. Quant à la satisfaction, le système de référence et le système de travail réduit restent les plus satisfaisants.

Travail du sol réduit + engrais verts + apport d’herbe

Ce système de culture est caractérisé par un travail du sol réduit (pas de labour, ni d’outils animés) et un objectif d’autonomie en fertilisation par la maximisation des engrais verts et par l’apport d’herbe en amendement.

L’apport d’herbe fraiche s’effectue avant la culture de courge et de chou. En comparaison avec le système de référence, ces apports combinés aux couverts végétaux complexes permettent un rendement similaire à celui référence. Le temps de travail consacré à la préparation du sol est réduit car il y a moins d’enchainement de passage des outils différents (donc moins de temps consacré à l’attelage et au réglage). Cette réduction n’est pour autant pas synonyme d’une réduction du nombre de passages car pour arriver à une préparation du sol suffisamment fine, il est nécessaire de passer plusieurs fois les outils à dents. L’enfouissement d’herbe demande du temps, un avantage dans ce système.

A noter que le rendement de la carotte est inférieur au témoin : le choix de retarder le semis (pour permettre plus de faux semis) ne s’est pas révélé pertinent car il augmente le risque de retard de développement et de problèmes de levée avec des étés chauds.

Le temps de travail sur le poste de désherbage est légèrement augmenté à cause de la préparation du sol moins fine que dans le système de référence. En effet, les a

Par ailleurs, ce travail moins fin du sol se traduit par un réchauffement plus lent du sol et par une moins bonne gestion de l’eau.

En résumé

A l’issue des quatre années d’essai, l’intérêt agronomique de ce système se confirme : la fertilité des sols s’améliore (même si on note quelques signes de tassement en profondeur) et les rendements sont très similaires au système de référence, voire supérieurs sur courge. L’apport d’herbe fraîche explique une grande partie ces performances.

Deux points de vigilance sont identifiés. Les amendements à base d’herbe fraiche impliquent la gestion complémentaire d’une prairie. L’enjeu est d’avoir de l’herbe fraîche au bon moment : ceci rajoute une charge mentale nouvelle et nécessite du matériel supplémentaire. Par ailleurs, la préparation du sol sur les cultures d’oignon et carotte nécessite également des outils plus adaptés pour un résultat plus fin.

A RETENIR

A l’issue des quatre années d’essai, l’intérêt agronomique de ce système se confirme : la fertilité des sols s’améliore (même si on note quelques signes de tassement en profondeur) et les rendements sont très similaires au système de référence, voire supérieurs sur courge. L’apport d’herbe fraîche explique une grande partie ces performances.

Deux points de vigilance sont identifiés. Les amendements à base d’herbe fraiche impliquent la gestion complémentaire d’une prairie. L’enjeu est d’avoir de l’herbe fraîche au bon moment : ceci rajoute une charge mentale nouvelle et nécessite du matériel supplémentaire. Par ailleurs, la préparation du sol sur les cultures d’oignon et carotte nécessite également des outils plus adaptés pour un résultat plus fin.

0 travail du sol + matières carbonées en année 1

Ce système de culture étudié est caractérisé par zéro travail du sol. Un apport massif de matières organiques carbonées a été réalisé en année 1, permettant d’activer la fertilité du sol. L’objectif visé est une auto fertilisation maximale.

De par l’apport massif de compost de déchet vert (200 t/ha sur toutes les parcelles en année 1, puis 400 t/ha avant semis des carottes), ce système de culture voit sa teneur en matière organique et sa biomasse microbienne augmenter significativement par rapport aux autres systèmes dès la première année d’essai. L’activité biologique s’en trouve rehaussée et cela semble avoir un effet à court terme sur la stabilité structurale du sol, avec des mottes qui présentent une meilleure tenue que les autres systèmes en début d’essai. L’indice de minéralisation de l’azote est légèrement au-dessus de celui des autres systèmes (différences non significatives).

Sans ce système, l’objectif « Zéro travail du sol » a été « poussé » jusqu’au bout, à la demande des producteurs. Aucun travail du sol profond n’a donc été réalisé au démarrage de l’essai (pas de labour). Les apports de compost de déchets végétaux et de fumier bovin (200 tonnes par hectare, soit 70 unités d’azote) ont été enfouis avec un outil à dents à la première année. Cette décision a montré sa faiblesse tout au long de la rotation, avec un stock de rumex devant être géré manuellement, hérité de cette parcelle en prairie les deux années précédant l’essai.

La fertilité physique s’est trouvée altérée par un tassement dès 2022, ce qui a été confirmé par les profils de sol en fin d’essai (horizons 15-30cm). Là encore, pour rester dans la logique de non travail du sol, il a été décidé de ne pas réaliser de décompactage dans ce système (contrairement aux deux autres systèmes où cela a été fait).

Sur la plupart des cultures, les rendements sont bien en dessous du système de référence. Ces différences s’expliquent par des conditions d’implantation peu satisfaisantes sur certaines cultures à cause d’une préparation du sol en surface insuffisamment fine et du manque d’eau (captage de l’eau par le couvert précédent, conditions séchantes sur compost) et par un possible manque d’azote disponible (manque de minéralisation, manque de résidus faciles à dégrader). Ce type de système impactant aussi grandement le réchauffement du sol, il a provoqué une perte de précocité en plus d’une moindre minéralisation.

La disponibilité en eau dans le sol est un point de vigilance pour plusieurs cultures comme le chou, l’oignon et la carotte. Dans la majorité des fermes locales en Finistère Nord, comme dans cet essai, il n’y a pas de moyens de système d’irrigation disponibles dans les parcelles légumières. Des aménagements au niveau de l’itinéraire technique peuvent constituer un lever pour optimiser l’eau pour les cultures.

Concernant l’oignon, cette culture venant derrière la courge conduite sur toile tissée, la toile tissée peut être en place tout au long de l’hiver pour permettre un démarrage rapide sur un sol propre au printemps. Il est important d’enlever la bâche seulement à la dernière minute pour que la surface de la terre ne dessèche pas et que la plantation de bulbilles soit plus facile.

L’itinéraire technique de de la carotte semble prometteur mais nécessite un arrosage au moment du démarrage car le semis s’effectue dans une épaisse couche de compost de déchets verts qui est très sèche sur la surface. Cette technique demande une réhumidification très régulière. Sur proposition d’un producteur, la parcelle, encore humide ou réhumidifiée, a été couverte après semis, avec une bâche d’ensilage pour garder l’humidité jusqu’au lever. Cette technique reste satisfaisante en l’absence de système d’irrigation sur place.

Enfin, la plantation du chou a lieu début juillet, dans des conditions délicates avec peu d’eau dans le sol (utilisée par le couvert) et peu d’azote disponible. En effet, dans ce système, le chou est implanté dans un couvert couché composé d’avoine et de féverole au stade grain laiteux de la céréale, ce qui parvient en général vers juin. La culture de chou démarre alors difficilement, les adventices peuvent prendre le dessous. Par ailleurs, en raison de la végétation abondante, la présence de mollusques, en particulier de limaces, est considérablement augmentée dès les premières pluies. La gestion de ce couvert végétal requiert également une technicité importante car si le couvert n’est pas assez réussi, il n’y a pas d’autre recours autre que le désherbage manuel.

A RETENIR

Au bout de quatre ans, la fertilité du sol est nettement améliorée, pour tous les indicateurs : biologiques (matière organique et biomasse microbienne), chimiques (P, K, Mg et Ca) et physique (stabilité structurale). On observe néanmoins dès 2022 des signes de tassements en profondeur dans ce système alternatif.

Sur la plupart des cultures (pomme de terre, carotte, oignon et chou), le rendement n’est pas en rapport avec le potentiel attendu du sol. Ces écarts de rendement s’expliquent par une conduite encore non maîtrisée dans ce système expérimental d’une part, et par d’autres facteurs comme le climat et les bioagresseurs d’autre part. Pour la pomme de terre ou l’oignon, des pistes d’optimisation de l’itinéraire technique sont identifiées pour limiter les écarts de températures du sol observés.

Ce système n’est pas à recommander à l’installation car il nécessite une bonne structure du sol et une bonne technicité du maraîcher. Il ne peut pas être appliqué dans toutes les situations et, dans certains cas, il faut accepter de passer un outil.

Réseau d’essais à la ferme : retour d’expérience d’un maraîcher

Les maraîchers ayant testé le levier non travail du sol ou travail du sol très limité constatent une amélioration de leurs conditions de travail et un maintien de leurs rendements historiques comme en témoigne Germain Mahéo (ferme du Hingair, 56).

Germain a mis en place un essai sous abris en amont duquel il a arrêté complètement le travail du sol dès l’été 2019. L’autre pratique mobilisée est la fertilisation des légumes par de l’enrubannage de luzerne, issu d’une luzernière de 0,8 ha. Ses objectifs sont de diminuer le temps de travail, d’augmenter la teneur en matière organique et d’améliorer la structure de son sol, de tendre vers l’autonomie en fertilisants et de maîtriser le Sclerotinia. A l’issue du projet, il continue d’explorer des pistes d’amélioration pour son système.

« De façon empirique, je peux dire que j’ai atteint mes objectifs quant à la structure du sol : il est plus poreux, l’activité biologique est accrue, avec des lombrics en plus grand nombre. J’ai observé une meilleure rétention en eau. Sur tomate, à rendement équivalent, je suis passé de 7 L en goutte à goutte par semaine et par plant à 6 L . Je réfléchis mon irrigation afin d’avoir une hygrométrie le plus stable possible afin de soutenir l’activité biologique.

Sur la teneur en matière organique par contre, la dose de luzerne apportée (2 fois 20 t de MS) permet seulement un maintien de cette teneur. J’apporte du compost (60 t) et de la paille pour continuer à faire croître la matière organique. J’estime le coût à 15€ de fertilisant et amendements par planche et par an.

Niveau temps de travail, toutes les interventions sont plus rapides, en dehors des plantations, qui se font dans un sol moins souple et dans une épaisse couche de paille. Pour pallier cela, je vais tenter de conduire les tomates sur 2 brins. En plus, comme on n’a pas de passage d’outils, on est plus souple par rapport aux conditions météo. La gestion d’une luzernière est en revanche assez chronophage avec 3 coupes par an, assurée par une ETA, mais comme je ne suis pas prioritaire avec mes 0.8ha, je n’ai pas toujours un stade de coupe optimal. Les balles d’ensilage ne peuvent pas être déplacées et cela nécessite de les défaire et épandre manuellement.

Comme il n’y a plus de travail du sol mécanique, la minéralisation repose uniquement sur l’activité biologique du sol. Je pratique des plantations tardives sur la plupart des légumes d’été (hors courgette). Pour le poivron, c’est un peu difficile, je vais revoir l’utilisation des paillages pour favoriser le réchauffement du sol.

Concernant les bioagresseurs, je n’ai plus du tout eu de Sclerotinia dès la première année. Le mildiou terrestre sur tomate a aussi régressé. L’oïdium se déclare plus tardivement sur les courgettes. Mon hypothèse est que les moindres oscillations sur l’hygrométrie et la température du sol permettent de limiter la pression sur les maladies aériennes. Par contre, il faut être vigilent sur les limaces. La pression s’est peu à peu équilibrée au bout de 5 ans, mais c’est une transition assez longue.

Mes conseils pour les personnes qui voudraient tenter le non travail du sol seraient de bien prendre en compte l’historique de son sol, sa texture, sa teneur en matière organique. Le passage au non travail du sol nécessite d’emblée une bonne structure pour éviter la compaction, surtout sous serre. La transition avec un couvert n’y est pas possible. Mon sol est sablo-limoneux à dominance sableuse alors il se prête bien à cette pratique. Il faut d’abord s’essayer sur des cultures faciles, implantées à partir de mai, et avancé les dates par la suite seulement si ça fonctionne. La culture sur butte est alors une bonne option pour les légumes primeurs. »